Реставратор Императорского Эрмитажа Л. В. Шервуд. К 150-летию со дня рождения

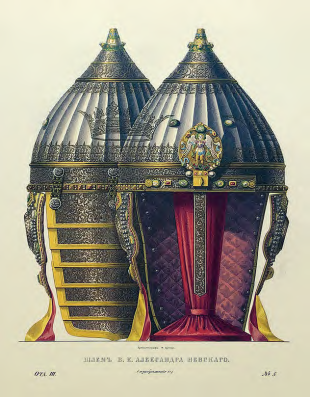

16 (29) апреля 2021 года исполнилось 150 лет со дня рождения Леонида Владимировича Шервуда, вошедшего в историю отечественного искусства как скульптор-монументалист и преподаватель скульптуры в Академии художеств, Московском художественном институте им. В. И. Сурикова и Киевском государственном художественном институте. Один из фактов биографии Леонида Владимировича, мало освещенных в литературе, — его кратковременная служба в Императорском Эрмитаже.

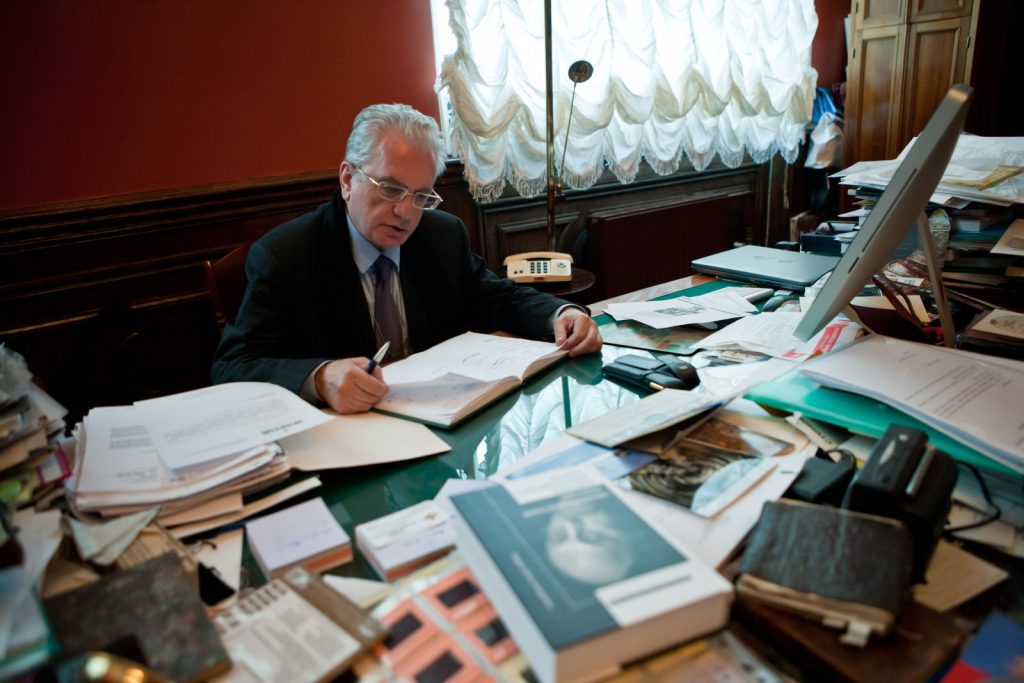

Конец 1930-х. Личный архив О.Д.Шервуд

Род Шервудов обосновался в России в самом начале XIX века, когда — по приглашению императорского двора — для работы на только что организованной Александровской мануфактуре, первой в России механической бумагопрядильной фабрике, были приглашены специалисты из Англии. В их числе в 1800 году в Санкт-Петербург прибыл со своей семьей механик по ткацким станкам Уильям Шервуд, прадед Л. В. Шервуда.

Леонид Владимирович родился в Москве, в семье академика живописи, архитектора и скульптора Владимира Иосифовича Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади в Москве (1875–1881) и памятника-часовни «Гренадерам — героям Плевны» (1887). Первые уроки и навыки скульптурного мастерства Л. В. Шервуд получил еще подростком в мастерской отца: сначала мял глину и помогал делать каркасы, самостоятельно нарезал из старых кусков гипса копии отдельных фрагментов античных слепков, а затем выполнял и более сложные задания.

В 1886 году Леонид Владимирович поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После окончания училища, с двумя серебряными медалями за выполненный рисунок и барельеф, он уезжает в Петербург и продолжает обучение, поступив в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств, в мастерскую В. А. Беклемишева. За свою дипломную работу «Хан и невольница» Леонид Владимирович получил большую золотую медаль и пенсионерскую поездку за границу. В качестве пенсионера Академии художеств в 1899–1900 годах в Париже он стажировался в частной академии Родольфо Жюлиана и мастерских Огюста Родена и Эмиля Бурделя.

Первой важной работой Шервуда после возвращения в Петербург стал выполненный в 1902-м бюст Пушкина для читальни рабочих за Невской заставой, где еще в академические годы он преподавал рисование. Позднее, в 1930-х годах, он снова возвратиться к теме Пушкина, участвуя в закрытом конкурсе проектов по созданию памятника поэту в Москве. И отправной точкой для создания образа будет служить тот, первый бюст, созданный им почти 30 лет назад: «Я уже работал над Пушкиным в скульптуре, это было в 1902 году. Когда Бенуа открывал выставку, посвященную юбилею Пушкина, помещенную в реставрированной квартире Пушкина, то он взял бюст Пушкина моей работы, как наиболее отвечающий его представлениям о Пушкине. Это был первый, недоработанный экземпляр. История моей работы над этим бюстом очень своеобразна: вернулся я в то время из Парижа, от Родена, и ко мне обратился инженер Шевалев, с которым я работал за Невской заставой, с просьбой сделать бюст Пушкина для выстроенного тогда народного театра и библиотеки. Охота работать у меня была страшная. Тема и назначение работы воодушевляли. А условия работы были вот какие – было ассигновано 75 рублей. За эти деньги я работал три месяца. Я искал в Пушкине Роденовских принципов, я вглядывался в профиль Пушкина, мне чудился в нем кусок пламени, и это дало мне основу для пластической темы»[1].

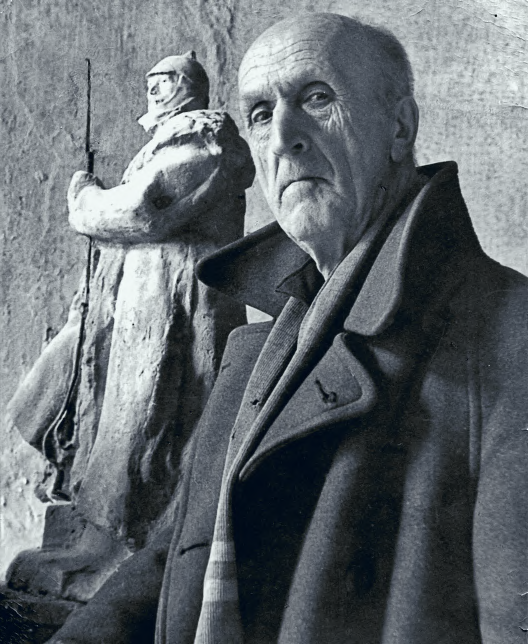

Середина 1930-х. Личный архив О.Д.Шервуд

Серьезным достижением скульптора стал памятник Г. И. Успенскому, созданный в 1904-м и установленный через пять лет на Литераторских мостках Волкова кладбища. В. В. Розанов, философ и литературный критик, писал в 1905 году о ранних работах скульптора: «Л. В. Шервуд выставил три работы: эскизы памятников гр. П. П. Шувалову и Г. И. Успенскому и этюд головы Петра Великого. Нельзя представить себе сюжетов, так сказать, более разлетающихся по разным направлениям: царь, меланхолик-писатель, и — деятель промышленности. ˂…˃ уменье схватить психологию и быт, и схватить их в скульптуре, — что, конечно, неизмеримо труднее, нежели для средств живописи, — составляет выдающуюся личную черту г. Шервуда»[2].

Из неосуществленных работ Шервуда этого периода необходимо отметить проект памятника императрице Марии Федоровне, выполненный скульптором в 1912 году. Памятник предполагалось поставить в Адлербергском сквере — партерном парке, названном в честь Анны Шарлотты Юлианы Адлерберг, в 1802–1839 годах начальницы Смольного института благородных девиц, статс-дамы российского императорского двора. На конкурс проектов памятника Марии Федоровне было представлено более 30 моделей… Третья премия была присуждена архитектору Л. А. Ильину и скульптору Л. В. Шервуду за модель под девизом «Благодеяниям императрицы Марии». Но памятник императрице так и не был установлен, а на выбранном для него месте напротив главного здания Смольного института спустя всего 16 лет, в 1927 году, по проекту скульптора В. В. Козлова и архитекторов В. Г. Гельфрейха и В. А. Щуко будет возведен памятник Ленину.

В те же годы Шервуд сотрудничает с видными архитекторами Петербурга и Москвы, декорируя фасады зданий. В частности, он приглашен архитектором Ф. И. Лидвалем для создания некоторых элементов декора в Азовско-Донском банке на Большой Морской улице, у арки Главного штаба. О своих работах он пишет: «…мне часто приходилось лепить орнаменты, которые были построены на ритмах, как линейных, так и объемных. Это то, что можно назвать музыкой формы. Я всегда стремился быть независимым от готовых, ставших шаблоном ритмов и форм, выработанных старым искусством. Я стремился каждый раз заново находить эти ритмы и формы, выводя их из внутренней структуры изображаемой натуры»[3].

Последней большой работой Леонида Владимировича перед Первой мировой войной, когда заказы на скульптуры и монументы практически прекратились, стал памятник адмиралу С. О. Макарову. Освящение памятника состоялось 24 июля 1913 года в Кронштадте, на Якорной площади перед Морским собором, в присутствии Николая II и членов императорской фамилии. По воспоминаниям самого скульптора, «это был единственный государственный заказ, более или менее хорошо оплаченный, после чего я смог купить себе землю и начать строить мастерскую»[4].

Здание мастерской было возведено в 1914 году по проекту Шервуда и при его непосредственном участии. Расположенная на окраине Петербурга, недалеко от железнодорожной станции Пискарёвка, мастерская Шервуда, выполненная в кирпиче и облицованная плитами туфа, площадью 40 квадратных метров и высотой в два с половиной этажа, перекрытая стеклянным куполом, была одной из самых больших в городе. К мастерской примыкала деревянная пристройка, служившая хозяйственным блоком. Позднее, в 1933–1934 годах, пристройка была расширена до размеров жилого дома, в котором он и жил с женой Ольгой Модестовной Гаккель, когда-то ученицей И. Е. Репина, «променявшей» свои художественные способности на материнство (в семье было девять детей). После смерти Л. В. Шервуда в 1954-м мастерскую купил скульптор К. М. Симун. Именно в этой мастерской им был создан блокадный мемориал «Разорванное кольцо», установленный в 1966 году на западном берегу Ладожского озера. В конце 80-х Симун уехал в Бостон, и мастерская стала бесхозной. Еще и сегодня во дворе, окруженном со всех сторон современными многоэтажными домами, можно увидеть руины, затянутые строительной сеткой, — то немногое, что осталось от скульптурной мастерской Шервуда…

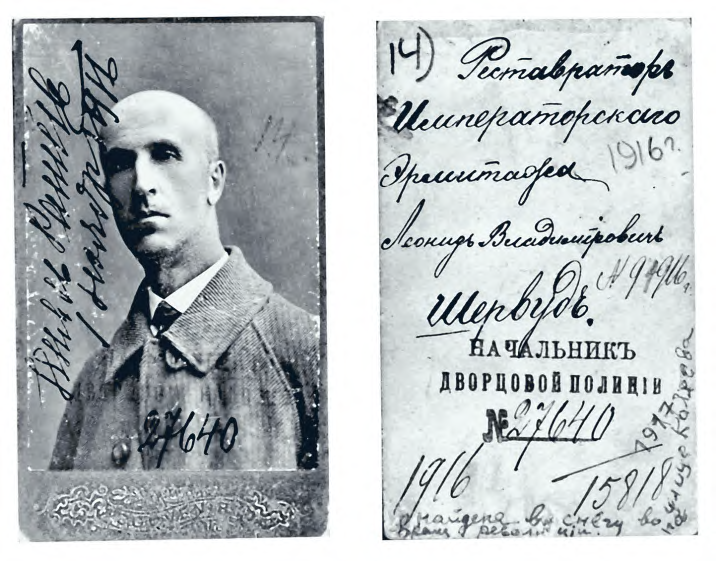

Однако вернемся в начало XX века, в 1916 год. Идет Первая мировая война. Заказов практически нет, средств на содержание огромной семьи у скульптора не хватает, но друзья помогают ему устроиться в Эрмитаж. 16 августа 1916 года приказом по Министерству Императорского Двора художник-скульптор коллежский советник Леонид Владимирович Шервуд был принят на работу в Императорский Эрмитаж на должность реставратора по скульптурной части VII класса.

О деятельности Шервуда в Эрмитаже можно судить по протоколам совещаний служащих Эрмитажа и журналам заседаний Совета Эрмитажа 1917–1918 годов, хранящимся в Архиве Государственного Эрмитажа. Присутствуя на совещаниях и заседаниях Эрмитажа наряду с Д. И. Толстым, О. Ф. Вальдгауером, Б. К. Всеволожским, Э. К. Липгартом, Э. Э. Ленцем, Д. А. Шмидтом, С. Н. Тройницким, Шервуд высказывает свои предложения об открытии картинной галереи для публики, и организации охраны коллекций, в частности предлагает «обратиться к Временному Правительству с просьбой опубликовать список зданий, объявленных национальной собственностью и находящихся под охраной Правительства с указанием о запрещении в этих зданиях сходок. ˂…˃ настаивает на помещении на видных местах объявлений, что Эрмитаж и все находящиеся в нем предметы состоят под охраной Временного Правительства»[5]. В период с февраля по октябрь 1917 года вместе с другими сотрудниками несет ночные дежурства в здании музея. В его обязанности входят осмотр парковой скульптуры в пригородных дворцах и разработка «инструкции по реставраторской части Эрмитажа»[6]. Леонид Владимирович принимает деятельное участие в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением эвакуации эрмитажных коллекций в Москву в сентябре 1917 года.

К сожалению, документов, отражающих деятельность Шервуда как реставратора эрмитажной скульптуры, в архиве совсем немного. Поэтому нам представляется возможным привести цитату из его воспоминаний, опубликованных в книге «Путь скульптора» в 1937 году: «Я был принципиальным врагом приклеивания носов, рук, пальцев и т. п., что всегда заставляет скульптора прочеканивать место приклейки, искажая тем самым работу великого мастера. На все поручения проф. О. Ф. Вальдгауера исполнить реставрацию какой-нибудь фигуры я отвечал отказом. Когда я встретил двадцать лет спустя О. Ф. Вальдгауера, он сказал мне: “Как вы были дальновидны! Мы теперь отказались от такой реставрации”»[7]. Учитывая то, что на момент прихода в Эрмитаж Леонид Владимирович был уже состоявшимся скульптором с огромным опытом и навыками работы, эти слова как нельзя более полно отражают его отношение к произведениям мастеров прошлого. Имея полную возможность не только «прикоснуться», но и профессионально «дополнить», привнести свое «я» в памятник, он отказывается от этого во имя подлинной истории.

Личный архив Л.В.Цинбал

Работая в Императорском Эрмитаже, Леонид Владимирович, с молодых лет боровшийся с «косностью» в искусстве, в целом приветственно встречает революцию. Он с огромным энтузиазмом включается в выдвинутый Лениным в 1918 году план монументальной пропаганды — программу развития монументального искусства как важнейшего агитационного инструмента новой власти. Первоначально именно Шервуд возглавлял «подбор исторических данных и портретных материалов, характеризующих великих деятелей революции» в Петрограде и организовывал всю работу. При этом сложилась уникальная атмосфера подготовки к выполнению монументов, когда скульпторы получили право самостоятельно подбирать наиболее подходящие места для создаваемых ими памятников. Первым памятником, установленным в Петрограде, стал бюст «писателя-бунтаря» А. Н. Радищева, сделанный самим Шервудом. По воспоминаниям скульптора, он «изобразил Радищева в момент ареста, с растрепанными волосами, с дергающимися от волнения губами. Луначарский, увидев мою работу, очень хвалил меня и в дальнейшем всегда относился ко мне и моей семье с большим вниманием»[8]. «По условию конкурса, каждый автор мог компоновать проект памятника, связывая его с тем местом, которое наиболее отвечало характеру деятельности и образу революционера. Дворцовый стиль Зимнего, казалось мне, не противоречил стилю и эпохе Радищева. Сломанный угол решетки Зимнего дворца, по-моему, символически выражал один из моментов нашей революции и в моем представлении должен был слиться с несколько стилизованным памятником»[9]. На открытии памятника, которое состоялось 22 сентября 1918 года, «Луначарский говорил речь в присутствии видных деятелей партии и правительства и огромной толпы народа при торжественном параде войсковых частей. Вскоре я получил через Луначарского предложение от Ленина отлить второй экземпляр бюста, для Москвы. Отвозил бюст в Москву я сам. Приехал в тяжелый момент покушения на Ленина. Передать лично Ленину бюст Радищева я не смог и сдал его под расписку заведующему “каменной пропагандой” в Москве»[10]. В архиве Государственного Эрмитажа сохранился документ, подписанный комиссаром Эрмитажа Н. Н. Пуниным, подтверждающий поездку Шервуда в Москву. Судьба этих двух бюстов, выполненных в гипсе из-за нехватки средств и ограниченных сроков, оказалась совершенно различна. Памятник у Зимнего дворца простоял меньше года. В мае 1919-го Луначарский напишет: «Весною… буря на Неве сбросила памятник Радищева, который разбился в куски. Стоявший неподалеку часовой, как мне потом докладывали, придя к коменданту Зимнего дворца, сделал такой колоритный доклад: “Товарищ Радищев, не выдержамши сильного ветра, упал и разбился…”»[11]. Московский — установленный двумя неделями позже петроградского, 6 октября 1918 года, на Триумфальной площади (нынешней площади Маяковского) — простоял до начала 1930-х. В настоящее время «московский» бюст Радищева хранится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева.

Около 1945. Личный архив Л.В.Цинбал

Должность реставратора скульптуры Леонид Владимирович совмещал с преподавательской деятельностью. Сохранился документ, направленный в Комиссариат народного просвещения за подписью исполняющего обязанности директора С. Н. Тройницкого, о том, что Эрмитаж «не встречает препятствий» к тому, чтобы Шервуд стал «Профессором-Руководителем Петербургских Государственных Свободных Художественно-Учебных Мастерских от 10 ч. — 11 ч. утра и в качестве Преподавателя Политехнического Женского Института от 5 ч. — до 7 ч. вечера»[12].

Личное дело Шервуда о службе в Эрмитаже заканчивается 11 декабря 1919 года, а уже 14 декабря датирована бумага Комиссариата народного просвещения в Эрмитаж о назначении Шервуда руководителем скульптурной мастерской.

За более чем 60 лет творческой деятельности Леонид Владимирович создал почти сотню скульптурных произведений, среди которых — проекты памятников И. Е. Репину, П. М. Третьякову, А. С. Пушкину, С. М. Кирову, В. Ф. Комиссаржевской; бюсты А. В. Луначарского, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова, Ф. А. Стравинского, А. Е. Фаворского; скульптуры «Часовой», «Рабочий-бетонщик», «Тяжелая индустрия», «Умирающий Сусанин», «Отомстим за муки народные», «Гимн Победе / На ступенях Рейхстага»… У них разная судьба: одни установлены в городах, вторые хранятся в музейных коллекциях, третьи так и остались проектами, многие утрачены. Но все они объединены пониманием того, что «искусство — это… сила, выражающая внутреннюю жизнь человеческого общества. ˂…˃ Мои учителя — отец, Маковский, Репин — часто говорили мне: “Когда компонуешь, ощущай около себя народ”. Эти глубокие слова были внутренним девизом моей творческой деятельности… В своей работе я всегда стремился к созданию большого, целостного и вместе с тем простого и осмысленного в деталях образа, внутренне ориентированного на массу. И, как бы ни был сложен и извилист мой творческий путь, каким бы разносторонним художественным воздействиям и влияниям ни подвергалось мое творчество, этот завет моих учителей-реалистов всегда оставался глубоким и внутренним стимулом моего творчества, определявшим мои художественные искания и вкусы»[13].

Единственная персональная выставка Леонида Владимировича Шервуда была устроена в Русском музее, к его 80-летию, в 1952 году. В центре одного из залов, как и почти 20 лет назад, на выставке «XV лет РККА», посвященной юбилею создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, возвышалась фигура легендарного шервудовского «Часового», ставшего каноническим образцом скульптуры соцреализма…

Татьяна Праздникова

[1] Шервуд Л. Слово скульптора // Литературный современник. Л. 1937. № 1. С. 226.

[2] Розанов В. В. О работах г. Шервуда // Новое время. СПб. 1905. № 10419 от 8 марта.

[3] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 79.

[4] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 47.

[5] АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. 1917 г. Д. 45. Л. 1-2.

[6] АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. 1917 г. Д. 40. Л. 17.

[7] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 49.

[8] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 52.

[9] Шервуд. Л. Воспоминания о монументальной пропаганде в Ленинграде // Искусство. 1939. № 12. С. 50, 51.

[10] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 53.

[11] Письма А. В. Луначарского. Публикация и примечания И. Смирнова //Новый мир, 1965, № 4, С. 254–255.

[12] АГЭ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 947. Л. 27.

[13] Шервуд Л. В. Путь скульптора. Л.-М. 1937. С. 6.