Выбор Петра I определил для новой России следование в фарватере французской моды, одним из главных проводников которой был он сам. Однако личные предпочтения Петра Алексеевича довольно рано оказались отданы ординарному голландскому костюму, что объясняется несколькими причинами.

Добротные голландские ткани (сукно, парусина, полотно) были давно известны в России, а среди ремесленников Немецкой слободы в Москве, занимавшихся изготовлением одежды и аксессуаров отменного качества, преобладали выходцы из германских земель и голландцы. 29 курток-бострогов, более десятка штанов, 11 готовых камзолов и 26 отдельных деталей для их сборки — такова сохранившаяся до наших дней «голландская» часть выдающейся эрмитажной коллекции «Гардероб Петра I».

Первые одежды европейского покроя для 18-летнего царя сшили в Немецкой слободе в 1690 году по совету известного в Москве модника Франца Лефорта; правда, в этих костюмах будущий реформатор пока не решается показаться в Кремле. Впрочем, уже в 1691–1693 годах голландские и германские мастера, среди которых в документах упоминаются Матис Шнейдер, Готфрид Штроус, Андрей Рейнгарт, Емельян Бренер, Христиан Бритарн, изготовили для осмелевшего молодого царя целую партию шляп, париков и европейских костюмов [1].

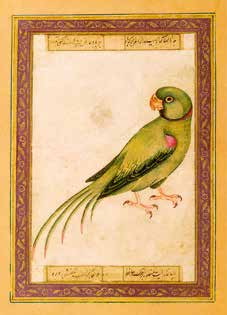

Костюм Петра I: куртка-бострог

Россия. 1650–1725

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Инв. № ЭРТ8545

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022

В первое заграничное путешествие 1697–1698 годов в составе Великого посольства для Петра собрали как традиционную русскую, так и европейскую одежду. В Голландии царь обычно носил костюм плотника либо «ходил в одежде саардамских крестьян»[2]. В этих платьях рачительному Петру нравились их практичность и добротность. Шкиперские кафтаны с длинными узкими рукавами, непродуваемые широкие штаны из плотного сукна, облегающие шерстяные или полотняные куртки-бостроги шил Ефим Девик, постоянно исполнявший заказы Великого посольства. Голландцам Абелю Фогту и Альберту ван Энглу заказывали парадные одежды, верхние кафтаны, «потешное» платье для костюмированных праздников, постельное белье.

К числу самых любимых одежд Петра относятся и «саардамские» камзолы, декорированные вышивкой в технике «трапунто» и прославившие маленький голландский городок Саардам (Заандам). Монарх с прекрасно развитым художественным вкусом, несомненно, оценил высочайший уровень работы мастериц, которые добивались рельефной поверхности ткани с помощью шнура и иголки. В одежде голландского типа царь не раз показывался при европейских дворах: в Кёнигсберге, Дрездене и Вене. Особенно ярко его голландские предпочтения обнаружились во время знаменитого карнавала, данного в июле 1698 года императором Леопольдом I в честь русского посольства и царя. Петр явился на праздник в костюме «фрисландского крестьянина», который выбрал сам из всей одежды, что была предложена венской администрацией [3]. Отныне такой костюм станет излюбленным маскарадным платьем Петра Алексеевича до конца его жизни. И письменные указания с мерками царя и со словами вроде «зделать в Фришляндии по-фришлянски три бострога, против посланного на бумаге обрасца»петровские дипломаты в Амстердаме и Гааге будут регулярно получать из России вплоть до 1724 года.

Нина Тарасова,

хранитель коллекции «Гардероб Петра I» Государственного Эрмитажа

[1] Подробнее см.: Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872. Т. 1. С. 112–117, 121; Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии : в 5 т. Т. 1 : 1672–1697. М., 2007.

[2] Там же. Т. 2 : 1697–1698. М., 2007. С. 148.

[3] Там же. С. 577.