К 100-летию присоединения Зимнего дворца к Государственному Эрмитажу

Выставкой «А. В. Сивков. Реконструкция зданий Эрмитажа. 1920–1950-е годы» Эрмитаж персонифицирует важнейшую музейную историю ХХ века — превращение Зимнего дворца в музей, сохранивший дворцовую память. Наша экспозиция посвящена одному из главных творцов этого преображения.

Главный архитектор Эрмитажа Александр Владимирович Сивков не испугался взять на себя огромную ответственность перед прошлым, настоящим и будущим и с честью ответил на суровые вызовы истории. Самый удачный из его ответов — переход через Малый Эрмитаж — по праву носит его имя: Сивков переход.

1948

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Архив АС. Ф. 3. Оп. 2. Д. 22

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024

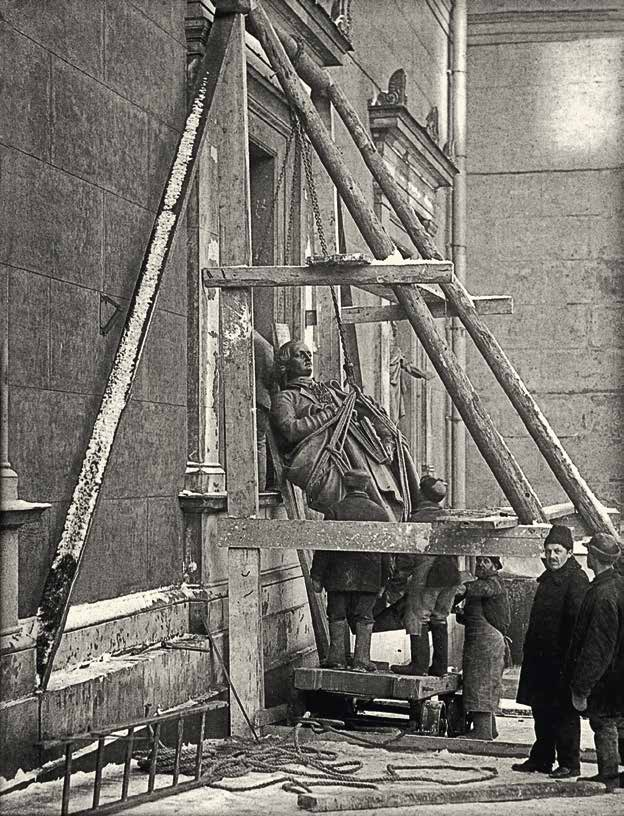

Под его руководством прошли грандиозные работы по превращению бытовых помещений дворца в хранилища и кабинеты, жилых помещений — в выставочные залы. Измученный революцией Зимний дворец менял цвета фасада, реставрировал падающие скульптуры крыши, убирал «новодельные» башенки и балконы, спасал Висячий сад, воссоздавал галерею Растрелли, приспосабливал манеж и Георгиевский зал, связывался с Эрмитажем новыми переходами. Музейным функциям, надо заметить, мешало не только «наследие» царской семьи, но и многочисленные вторжения уже послереволюционных насельников и пришельцев, с трудом покидавших дворец.Сивков, выполняя волю истории, подчинил все подсобные и жилые элементы дворца музейным функциям, одновременно сохраняя и даже воссоздавая подлинно дворцовую торжественную атмосферу официальной резиденции, символа мощи и красоты Российской империи. Удивительный процесс внутреннего перерождения, не убившего сути и природы замечательного сочетания дворца и музея, которое возникло на берегах Невы по воле Екатерины. Музей был частью дворца, теперь дворец стал частью музея, но какой!

1920-е

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург

Архив АС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 313

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024

Он уцелел во время войны благодаря во многом мужеству голодных сотрудников, в том числе и главного архитектора. После победы начался второй грандиозный процесс — восстановление утраченного, требовавший снова не просто работы, но и неординарных решений, как технологических, так и научных; многое пришлось воссоздавать. Снова гордо засверкали Николаевский и Малый тронный залы, Аванзал и Иорданская лестница. Потребовались возрождение и принципиальное изменение всех технических структур: электрификация, вентиляция, отопление. И наконец, революционное решение вечной проблемы — гардероб, прозванный «Метро». Многие планы не удалось завершить, и они перешли к нам, видоизменяясь и обрастая новыми проблемами и решениями.

Александр Владимирович как человек соответствовал своему историческому предназначению. Он был прекрасно образован и хорошо умел строить. Однако с самого начала своей карьеры он умел и хранить памятники. Строил профессионал, знавший историю. Многие решения эпохи реконструкции могут сегодня вызывать вопросы, как вызывают сомнения и многие наши архитектурные решения. Но Сивков сохранил нам Зимний дворец так, как не удалось это ни одному другому дворцу, превращенному в энциклопедический музей. Его умение и вкус оттачивались в археологических экспедициях и в изучении памятников средневековой Армении. Его решения всегда сочетались с инициативами директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели. Прекрасное сочетание двух разных характеров и типов поведения.

1938

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024

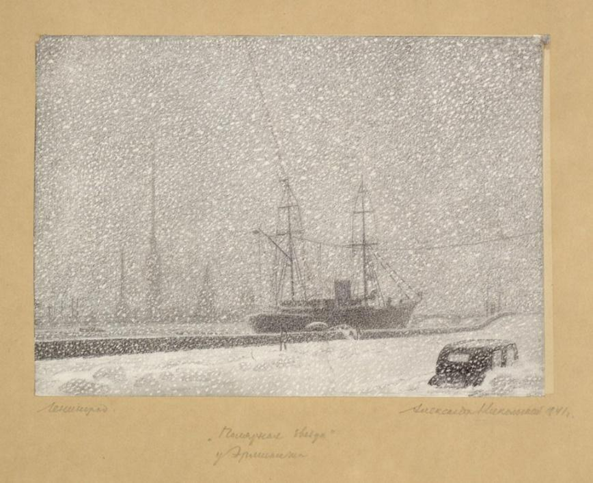

Огромная и политически важная работа по послевоенному возрождению Эрмитажа означала огромный размах строительства и большие деньги. В таких случаях всегда возникает соблазн легких хищений и еще — соблазн легко находить хищения в попытках быстрого завершения престижных работ. Огромный приговор Сивкову за непонятно чьи ошибки был частью знаменитого «Ленинградского дела», а главное, целью, как во многих других случаях, был яркий и многими ненавидимый легендарный Иосиф Орбели. Судьба сократила срок мучений, справедливо вернула Сивкова на его прежнее место. Когда главного архитектора провожали на пенсию, Иосиф Абгарович, который — после изгнания из музея в 1951 году — никогда в него не заходил, преодолел себя и пришел к своему архитектору на праздник в свой бывший кабинет. А тогдашний директор, Михаил Илларионович Артамонов, чтобы сделать это возможным, в тот день в кабинет не пришел. Для этих гордых людей то был знак высшего уважения к архитектору-соратнику.И еще Сивков был блестящим рисовальщиком, о чем красноречиво говорят сельские и архитектурные пейзажи и его реставрационные проекты. Их венчает безусловный шедевр — знаменитый плакат с атлантами, посвященный открытию Эрмитажа после снятия блокады. В него вложена вся биография архитектора — и прошлая, и будущая.

Михаил Пиотровский

Впервые опубликовано в каталоге выставки «А. В. Сивков. Реконструкция зданий Эрмитажа. 1920–1950-е годы» (ГЭ, 2023).