Хроники Дюрера

Эрмитаж каждый год открывает десятки выставок, и для каждой находится свой формат показа в мультимедийном мире. Масштабная экспозиция, посвященная 550-летию знаменитого немецкого гравера и художника Альбрехта Дюрера, требовала особого рассказа. Как это часто бывает, идея будто витала в воздухе. Было решено: создать видеолетопись подготовки выставки. Так появился уникальный проект «Хроники Дюрера».

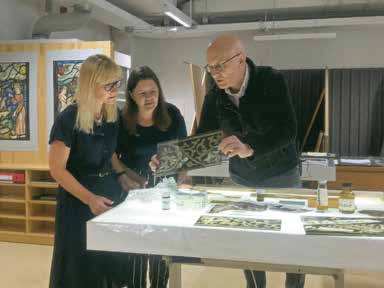

Посетитель видит только саму экспозицию — и зачастую даже не задумывается, что за всем этим стоит. А ведь она — результат тяжелой и долгой работы большого количества сотрудников музея. Такие масштабные выставки, как «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения», готовятся несколько лет: кураторы подбирают экспонаты, художники-реставраторы готовят их для экспонирования, ведутся переговоры с коллегами из других музеев о предоставлении предметов, создается дизайн-проект. Мы решили привлечь внимание к этой части музейной жизни, которая обычно не видна посетителям — она остается за кадром.

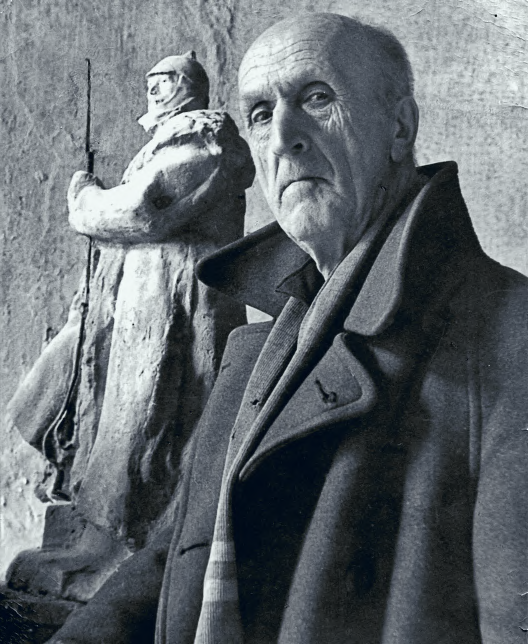

«Кающийся Святой Иероним в пустыне» Альбрехта Дюрера под увеличительным стеклом

Фото: © Екатерина Шарова, 2022

Мы знакомим зрителя не только с кураторами, но и с музейными хранителями, научными сотрудниками, с реставраторами из различных лабораторий, с дизайнерами, стажерами и смотрителями. Виден каждый этап создания выставки в развитии: как кураторы «ищут» экспонаты, в каком контексте они показаны на выставке; как проходит реставрация, монтаж — и как выглядит готовая экспозиция. Участники проекта (его зрители) искали носорогов, рассматривали оружие и доспехи в «Арсенале», разбирались в символах «Меланхолии», следили за монтировкой изображений в рамы, знакомились с историей поступления экспонатов…

Главной частью проекта стал документальный фильм «Anno Dureri. Год Дюрера», в нем кураторы выставки Наталья Сэпман и Светлана Мурашкина на наших глазах восстанавливают историю создания экспозиции. Все музейные процессы собрались в одну линию, в полноценную историю. Интервью с кураторами снималось в пустом Николаевском зале, еще хранившем следы уже закрытой выставки из Национальной галереи Умбрии. Кураторы бродили по опустевшему залу, представляя будущую экспозицию, в то время как у зрителей была прекрасная возможность видеть и процесс создания выставки, и готовую экспозицию.

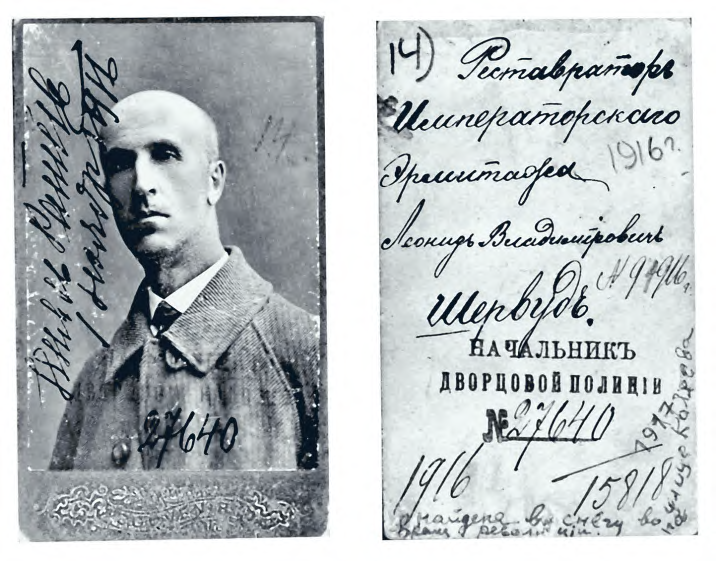

С.Мурашкина, Н.Сэпман, В.Лебедев

Фото: © Екатерина Шарова, 2022

Но чего-то не хватало. Авторам фильма удалось передать впечатление от объема проделанной подготовительной работы, но продемонстрировать масштаб экспозиции (400 произведений!) оказалось сложнее. А что, если показать выставку сверху? Ведь тогда станет видно, что весь огромный Николаевский зал, разделенный частями выставки, занят экспозицией! Именно эти кадры в итоге стали важнейшими в фильме: сверху показали выставку во всем ее невероятном масштабе. Раздел плавно перетекал в раздел; черно-белая гамма заполнила зал; совсем по-другому заиграла громадная триумфальная арка; апостолы на витражах перестали смотреть сверху вниз; всадники Апокалипсиса теперь как будто мчались над залом.Проект получил еще одно название: «Носорог, Меланхолия и Гравюрный кабинет». Сначала это было почти шуткой, но в итоге именно оно закрепилось. Кое-кто из посетителей видит в нем аллюзию на другие известные хроники — «Хроники Нарнии». Имеют право — ведь эта выставка отправила нас в невероятный и волшебный мир, созданный гением Альбрехта Дюрера.

Екатерина Шарова