Мир наш перерождается в сообщество подчеркнуто суверенных культур, что прекрасно, если будет основано на суверенности культурных институтов и понимании единства мира суверенитетов. Модель такого существования в равенстве разнообразия дает энциклопедический музей, такой как Эрмитаж, и важной миссией его становится — сохранить старые пути контактов, одновременно прорубая новые дороги культурной активности, стараясь не навредить ни себе, ни людям, спокойно создавая острова стабильности со многими смыслами, в разных формах предназначенными для всех.

Эти «хитрые» задачи Союз музеев России выразил в опубликованном в марте 2025 года манифесте «Музеи прямо сейчас» и в представленной на Совете при Президенте РФ по культуре концепции Национальной программы развития музеев. В ее основе лежит метафизическая триада: музеи хранят код культуры и судеб нации; они суверенны внутри суверенных культур; они выше машинной логики и логистики. Физическая триада включает в себя воспитание чувства исторического достоинства; развитие горизонтальных связей музеев; доступность и неделимость коллекций. Практическое осуществление этих принципов требует новой разработки критериев успеха музеев, особого внимания к реставрации; стабилизации кадровой ситуации; государственных гарантий обеспечения новых задач музеев; решения вопроса о компенсации льгот для посетителей.

Все эти высокие и справедливые слова должны находить выражение в музейной практике, что на примере Эрмитажа хорошо показывает наш чудесный журнал.

В город 80-летия Великой Победы Эрмитаж снова и снова обращается к опыту жизни музея в годы блокады, представляя свое знаменитое бомбоубежище, рисунки блокадного Эрмитажа и напоминая о «сюрреалистических» знаменитых «мемах» музейной борьбы — вечерах памяти великих поэтов и экскурсиях по пустым рамам. Особым памятником блокады стал хрупкий фарфор, неожиданно удачно и мужественно сплотивший память об обороне и о радости победы, в частности, и в новых работах — скульптурной серии «Маршалы Победы» и фарфоровой реплике Ордена Победы, выставленной рядом с настоящим.

А рассказ о реставрации двух «Мадонн во славе» Яна Провоста неожиданно напоминает о вполне эрмитажном сюжете — спасении искусства во время войны, но не последней, а давней, нидерландской.

Другая выставка рассказывает о специфической странице истории ленинградской блокады — судьбах интеллигенции и интеллигентности, на примере ученого, погибшего, но сохранившего для музея свою коллекцию, — Федора Федоровича Нотгафта. Осознавая этот военный музейный рассказ, неожиданно понимаешь, в какой степени Эрмитаж был не только творением Екатерины и Николая, но и детищем Серебряного века.

Это всё — тонкие диалоги культуры с современностью. Собственно диалог между культурами, нужда в котором всё возрастает, принимает новые формы. Создание сменной галереи графики подарило драматическую смену выставок, погрузивших нас в стремительный поток увлекательных рассказов о художественной жизни Европы. Рядом — диалог разных искусств: программа БДТ для галереи памяти Петра Великого. И не рядом, а в разных «спутниках» Эрмитажа — широкая панорама коллекций и воплощенной в них истории: французская «Прекрасная эпоха» в Центре «Эрмитаж-Казань», фламандская роскошь в «Эрмитаже-Урал», французская — в «Эрмитаже-Выборг»; россыпь византийского золота в Московском Нумизматическом клубе, ставшем нашим постоянным партнером, и блеск знаменитых фарфоровых «Народов России» на «Днях Эрмитажа» в Волгограде.

Давно ожидаемая и выстраданная в дискуссиях выставка об ар-деко неожиданно показала, что пропущенная Россией эпоха стиля межвоенной эйфории красноречиво воплощена в блестящих образцах, представленных как в художественных коллекциях музея, так и в удивительных частных собраниях костюма и моды, мало уступающих экспонатам музеев, находящихся в землях, где бушевали «ревущие двадцатые». Вот такой диалог эпох, рядом с которым — праздник вокруг нашей гордости, «Скорчившегося мальчика» Микеланджело. Оказалось, что и тут есть что сказать в диалогах скульптурных реплик, живописи и графики, вдохновленной великим мастером, и конечно же — современной фотографии, способной показать скрытые от поверхностного взгляда чудеса скульптуры.

Древний урартский форпост Эребуни продолжает археологический диалог со своим собратом Тейшебаини. Теперь в зале Урарту есть уголок Эребуни со знаменитой надписью об основании крепости — предшественника Еревана.

Сегодняшний диалог России с Китаем может быть приятным, только если знать все особенности мировосприятия великой культуры Дальнего Востока. Эрмитаж настойчиво анализирует и представляет то понимание, которое китайская традиция вкладывает в явления природы. Сегодня речь идет о воде.

А тема родной истории продолжается как традиционными новыми материалами о придворном ювелирном мире Фаберже, так и неожиданно появляющимся рассказом о величаво украшающем Висячий сад Эрмитажа знаменитом «монархическом» растении — императорском рябчике. Эрмитажные «круги» почти всегда завершаются чем-то имперским, за что нас многие не любят и здесь, и там. Но ничего не поделаешь, это — Императорский Эрмитаж.

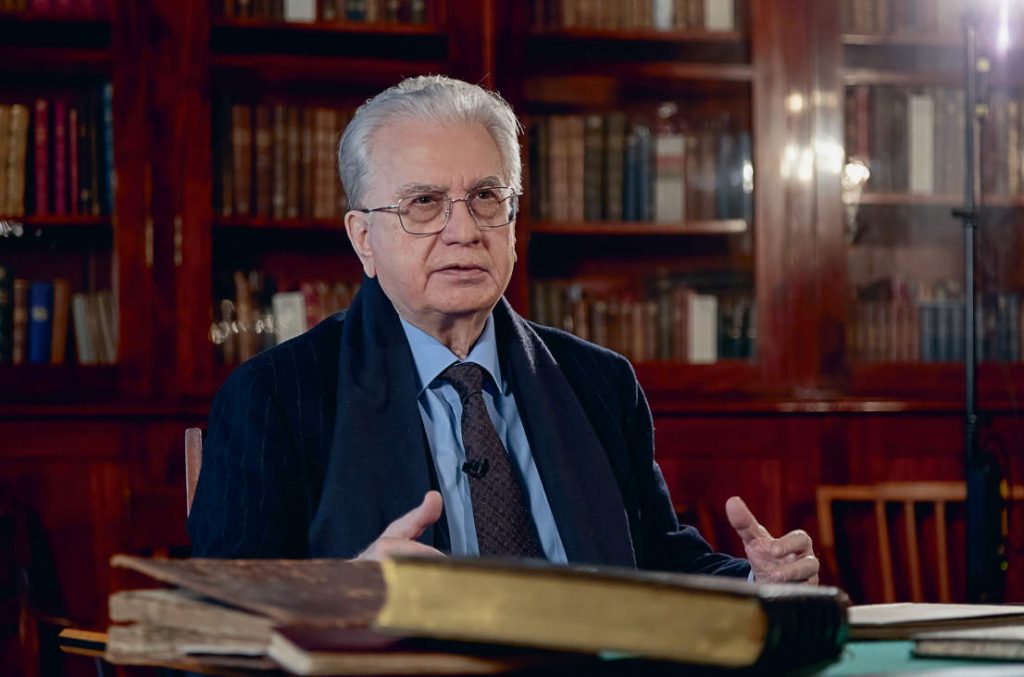

Михаил Пиотровский,

Академик РАН и РАХ

03.05.2025