В коллекции Государственного Эрмитажа находится серия картин фламандского художника XVII века Франса Снейдерса. «Лавка дичи», «Фруктовая лавка», «Овощная лавка», две версии «Рыбной лавки», четыре из которых написаны по заказу Жака ван Оффема, главного судебного исполнителя Брюсселя. Средствами натюрморта художник воссоздал мечту фламандцев о золотом веке, изобразив красоту и изобилие безупречных даров природы.

Великий современник (и зачастую сотрудник) Йорданса и Рубенса — Снейдерс (1579–1657) <…> специализировался на животных и живностях, и это явление вполне естественно в такой среде, как Фландрия, обращавшей едва ли не главное свое внимание на удовлетворение желудка. Снейдерс и был таким гениальным метрдотелем фламандского общества, каким-то волшебником, обладавшим даром будить невоздержанные аппетиты в самых усталых и равнодушных людях. Его творчество — грандиозное искушение, направленное на дразнение обжорства. В зале Эрмитажа, в котором собраны едва ли не лучшие из картин Снейдерса, точно готовится лукулловское пиршество: груды сочного мяса лежат рядом с редкой дичью и роскошнейшими рыбами; на других картинах навалены редкие золотистые, лопающиеся от спелости фрукты, прохладные устрицы, душистые грибы и овощи. И все это выглядит прекраснее, красочнее, богаче, прельстительнее, чем в природе, все это сгруппировано и разложено человеком, который лучше других смаковал особенные прелести каждого лакомства.

Александр Бенуа. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. Раздел «Фламандская школа». 1911

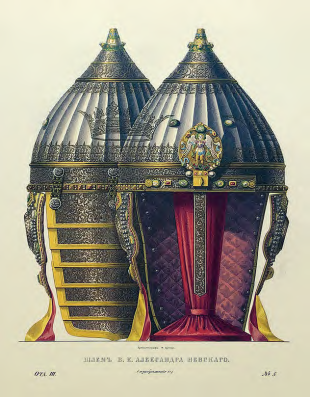

Лавка дичи

Фландрия. Между 1618 и 1621

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГЭ-602

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023

«Лавки» — единственная в художественном наследии Снейдерса серия, пример громадных натюрмортов. Особый жанр живописи, который, с одной стороны, приземленный, рассказывающий о простых вещах, часто без человека, а с другой стороны (и поэтому) — один из самых философичных жанров живописи. Очень много приемов, символических толкований. Тут сталкиваются вместе простое, нормальное художество, которое производит впечатление, доставляет удовольствие, и разные глубинные толкования. Настоящее искусство — то, в котором уживаются символика и непосредственное впечатление, которое человек получает.Огромные натюрморты Снейдерса — радость жизни, изобилие, буквально бьющее в глаза.

Таким странным и нелепым парадоксом звучит выражение «мертвая природа» — натюрморт — в применении к картинам Снейдерса. Во всех этих нагромождениях предметов чувствуется органический процесс жизни: они не стали вещами, частью домашней обстановки, как лимоны, персики и омары на голландских завтраках. Тяжелые груды спелых золотистых плодов, лопающихся от избытка жизненных соков, огромные массы всевозможной живности, уравновешивающие друг друга лишь собственной тяжестью, создают внутренние напряжения в картине, полной какой-то скрытой динамики.

Владимир Левинсон-Лессинг. Снейдерс и фламандский натюрморт. 1926

У нас пять изображений лавки: рыбная с одним человеком происходит из коллекции Кроза (знаменитой коллекции, которая куплена Екатериной), а четыре других — рыбная, лавка с дичью, фруктовая и овощная — из знаменитой коллекции первого премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола, которую тоже купила Екатерина. Это две главные коллекции в Эрмитаже, напоминающие о Екатерине и ее великих закупках.

Фруктовая лавка

Фландрия. Между 1618 и 1621

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГЭ-596

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023

Традиционно считалось, что «Лавки» из коллекции Уолпола были созданы для епископа Антония Триста и находились в его дворце в Брюгге. Но появилось много новых исследований, которые показали, что это не доказано, и очень вероятно, что сделаны они были для Жака ван Оффема, буржуа, который стал во времена Филиппа III рыцарем и разбогател, будучи важным административным деятелем при испанских властях в Нидерландах.

Это были времена эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы, и ван Оффем занимался, в частности, взиманием платы с разных лавок (овощных, рыбных), принадлежащих эрцгерцогу. Прямая связь между профессиями и картинами: предполагается, что он сам составлял программу, что должно быть изображено на картинах, которые как будто бы висели в приемной его дома, где он принимал тех, кто приносил ему пошлину.

Сейчас эти «Лавки» висят не совсем так, как висели раньше, — крупный специалист по фламандской живописи Наталья Ивановна Грицай, работая с документами, определила, как располагались эти картины первоначально. В середине отдельно висит «Лавка» из коллекции Кроза, а дальше — сначала слева шла «Дичь», затем «Фруктовая лавка», «Овощная» и «Рыбная»: это их программная развеска.

Нет ясности в том, кто писал людей на картинах самого Снейдерса. Обычная в то время манера старых мастеров, работающих в мастерских, — каждый писал то, что лучше умеет, часто в пейзажах фигуры людей писали другие люди . Снейдерс был сыном крупного антверпенского ресторатора, чей ресторан славился большим набором всяких яств, так что писание натюрмортов было у него в крови. Рано став художником, он сразу прославился. Его очень любил Рубенс, они были соратниками, вместе много работали — в Эрмитаже есть две картины Рубенса, в которых Снейдерс принимал участие. Он писал фрукты в «Статуе Цереры» и в знаменитом шедевре «Союз Земли и Воды».

Снейдерс часто писал на картинах Рубенса и Йорданса; то же делали и ученики Снейдерса, великий знаток животных Паувель де Вос (1590–1678; Эрмитаж обладает серией первоклассных картин мастера), А. ван Ютрех (1599–1652), образчики его работы «Плоды», иовощи на картине Ромбутса, Давид Сегерс [имеется в виду Даниель Сегерс], Ян Брейгель (ему, между прочим, принадлежит цветочная гирлянда вокруг Мадонны Йорданса [в настоящее время автором цветов считается Андрис Даниельс]), Снайерс и многие другие.

Александр Бенуа. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. Раздел «Фламандская школа». 1911

Овощная лавка

Фландрия. Между 1618 и 1621

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГЭ-598

Фото: © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023

Характерно, что, в отличие от символической традиции европейского натюрморта, в «Лавках» совершенно нет гнилых или начинающих гнить фруктов, червей — нет напоминания о том, что все это очень скоро может погибнуть. Это крайне жизнеутверждающие натюрморты, и идентифицировать изображенных на них животных, рыб, плоды и овощи можно довольно точно.

Писал Снейдерс свои картины в каком-то подлинном вдохновении — подобно тому, как Тициан писал Венеру или Рембрандт библейских патриархов. Он находил такие изгибы мазка, которые вызывают определенное представление о вкусе, он знал такую густоту и плотность краски, которая напоминает об осязательной прелести разных живностей; он, наконец, и великий чародей краски, которая льется из-под его кисти неистощимым легким и сочным потоком и получает все нужные, самые звучные оттенки. И какая жизнь во всей этой «мертвой натуре»! Какое понимание существа вещей. Снейдерс не списывает рабски, следуя натуре. Поистине, он творит вдохновенно, в экстазе, с таким знанием, каких не встретишь в художниках, бравшихся за более возвышенные темы.

Александр Бенуа. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. Раздел «Фламандская школа». 1911

Михаил Пиотровский

Полный текст статьи читайте в журнале «Эрмитаж» #37.